Na (sodium) : définition, rôle, bienfaits et risques pour la santé

Le sodium (Na), élément chimique essentiel de notre organisme, joue un rôle clé dans l’hydratation, les muscles et le système nerveux. Découvrez sa définition, ses bienfaits et risques, ses sources alimentaires et l’importance de l’équilibre sodium pour la santé.

Na (sodium) : définition, rôle, bienfaits et risques pour la santé

Introduction

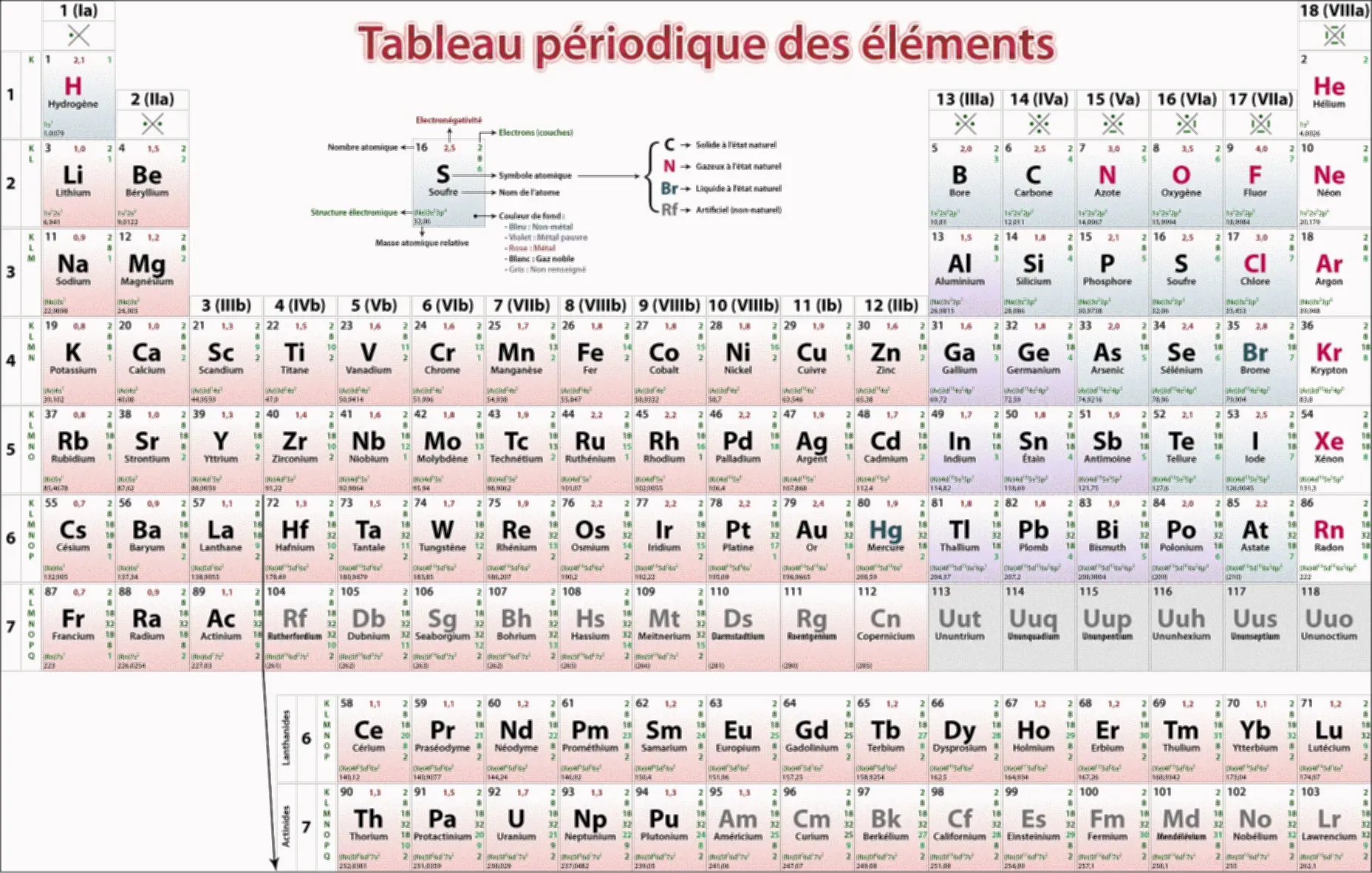

Le sodium, noté Na dans le tableau périodique, est un élément chimique métallique et un minéral essentiel pour le corps humain. Présent partout autour de nous – notamment dans le sel de table – il joue un rôle crucial tant en chimie (par ses propriétés réactives) qu’en santé (par son importance biologique). Comprendre ce qu’est le sodium et comment il agit est important, que ce soit pour veiller à son alimentation (éviter les excès de sel) ou simplement pour enrichir sa culture scientifique. Cet article vous propose de découvrir une définition claire du sodium (Na), d’expliquer son rôle dans l’organisme, d’en présenter les bienfaits et risques pour la santé, ainsi que ses principales sources dans notre vie quotidienne. Nous verrons aussi en quoi l’étude du sodium peut servir de porte d’entrée à l’apprentissage scientifique, et comment des plateformes innovantes comme Swakky peuvent contribuer à partager ces connaissances.

Qu’est-ce que le sodium (Na) ?

Le sodium est un élément chimique de symbole Na (pour natrium, son nom latin) et de numéro atomique 11. Il s’agit d’un métal mou, de couleur argentée, appartenant à la famille des métaux alcalins (colonne 1 du tableau périodique). À l’état pur, il est extrêmement réactif : par exemple, le sodium métallique réagit violemment au contact de l’eau, en produisant de la soude caustique (hydroxyde de sodium) et du dihydrogène explosif . Pour cette raison, on ne le trouve pas sous forme métallique dans la nature, mais uniquement sous forme de composés (notamment le chlorure de sodium, c’est-à-dire le sel). Le sodium est d’ailleurs le sixième élément le plus abondant dans la croûte terrestre et l’un des principaux composants dissous dans l’eau de mer (sous forme d’ions sodium Na^+).

Du point de vue biologique, le sodium est un minéral indispensable au bon fonctionnement du corps. Il est classé parmi les électrolytes, c’est-à-dire les minéraux qui portent une charge électrique lorsqu’ils sont dissous dans l’eau. Le sodium se trouve majoritairement dans le sang et les liquides extracellulaires (à l’extérieur des cellules), tandis qu’un autre électrolyte, le potassium (K), réside principalement à l’intérieur des cellules. Ce gradient sodium/potassium est fondamental pour de nombreuses fonctions physiologiques. En particulier, la différence de concentration en sodium de part et d’autre des membranes cellulaires permet la transmission de l’influx nerveux et la contraction musculaire. On parle souvent de la « pompe sodium-potassium », un mécanisme cellulaire qui échange constamment des ions sodium et potassium à travers la membrane cellulaire, afin de générer des signaux électriques dans les nerfs et de déclencher la contraction des muscles. Le sodium contribue également à l’équilibre hydrique de l’organisme : il aide à retenir l’eau dans le corps et à maintenir le bon niveau d’hydratation des cellules et du sang. Par ailleurs, il participe au maintien de l’équilibre acido-basique (le pH sanguin) et intervient dans l’absorption de certains nutriments au niveau de l’intestin. En somme, sans sodium, nos cellules nerveuses ne pourraient pas communiquer correctement, nos muscles (y compris le cœur) auraient du mal à se contracter, et notre corps peinerait à rester hydraté de façon équilibrée .

Les bienfaits et les risques du sodium

Le sodium présente des bienfaits indéniables pour l’organisme, mais il peut aussi comporter des risques pour la santé en cas d’excès. Il s’agit donc de trouver un équilibre dans sa consommation quotidienne.

Les bienfaits du sodium

En quantité adéquate, le sodium est bénéfique et même indispensable au bon fonctionnement du corps. Comme vu précédemment, il garantit la transmission de l’influx nerveux et la contraction musculaire, ce qui le rend vital pour le fonctionnement du cerveau, des muscles squelettiques et du muscle cardiaque . Il aide également à maintenir une bonne hydratation : en retenant l’eau dans l’organisme, le sodium contribue à réguler la quantité de liquide présente dans les cellules et le volume sanguin . Un apport suffisant en sodium évite la déshydratation et permet le maintien d’une pression artérielle normale (en collaboration avec le potassium, qui contrebalance partiellement ses effets). Le sodium participe en outre à la régulation du pH sanguin et au transport de certains nutriments.

Parce qu’il est si essentiel, un manque de sodium – situation appelée hyponatrémie en médecine – peut causer des symptômes comme une fatigue intense, des crampes musculaires, une chute de tension ou une confusion mentale . Heureusement, ces cas de carence en sodium sont rares chez les personnes en bonne santé, car nos besoins quotidiens (environ 1 à 2 grammes de sodium par jour) sont généralement couverts par une alimentation normale . En pratique, on n’a pas besoin de “cure” de sodium, et les médecins déconseillent toute supplémentation sans avis professionnel, car l’alimentation courante fournit bien assez de sodium à l’organisme .

Les risques d’un excès de sodium

C’est surtout l’excès de sodium qui pose problème aujourd’hui. Consommer trop de sodium, le plus souvent sous forme de sel alimentaire, peut avoir des effets néfastes sur la santé. L’effet le plus connu est l’hypertension artérielle (pression sanguine élevée). En effet, un apport excessif en sodium favorise la rétention d’eau dans le sang, ce qui augmente le volume sanguin et, par conséquent, la pression exercée sur les parois des vaisseaux. Sur le long terme, l’hypertension accroît le risque de maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC). De plus, un excès de sodium peut surcharger les reins (chargés d’éliminer le surplus), ce qui peut contribuer à des troubles rénaux. D’autres problèmes associés à une consommation trop salée incluent la rétention d’eau (œdèmes), une dégradation possible de la santé osseuse (un régime trop salé pouvant favoriser l’excrétion urinaire de calcium) et un risque accru de troubles de l’estomac. En résumé, trop de sodium peut endommager nos reins et augmenter le risque d’hypertension artérielle , sans apporter de bénéfice supplémentaire puisque le corps n’en a pas besoin en excès.

Quelle quantité de sodium est considérée comme « trop » ? Les autorités de santé recommandent de ne pas consommer plus d’environ 2 grammes de sodium par jour, ce qui correspond à 5 grammes de sel de table environ. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconise par exemple une limite de 5 g de sel par jour pour un adulte . Or, dans la pratique, la plupart des gens consomment bien plus sans s’en rendre compte. En France, la consommation moyenne de sel est estimée à 7 à 8 grammes par jour, bien au-dessus des recommandations . Cet écart s’explique par la présence abondante de sel « caché » dans les aliments industriels et transformés. Il est donc facile de dépasser son apport recommandé en sodium, ce qui peut contribuer au développement d’une hypertension chez les personnes sensibles. Pour réduire ces risques, les nutritionnistes conseillent de limiter les aliments trop salés, de goûter avant de resaler ses plats et de privilégier les herbes et épices plutôt que de rajouter du sel en cuisine . En cas d’hypertension ou de facteurs de risque cardiovasculaire, une réduction franche de la consommation de sodium (régime hyposodé) peut faire baisser la tension artérielle et profiter à la santé cardiaque. L’important est de garder en tête la notion d’équilibre : le sodium est vital, mais seule une consommation modérée garantit ses bienfaits sans les risques.

Sources de sodium au quotidien

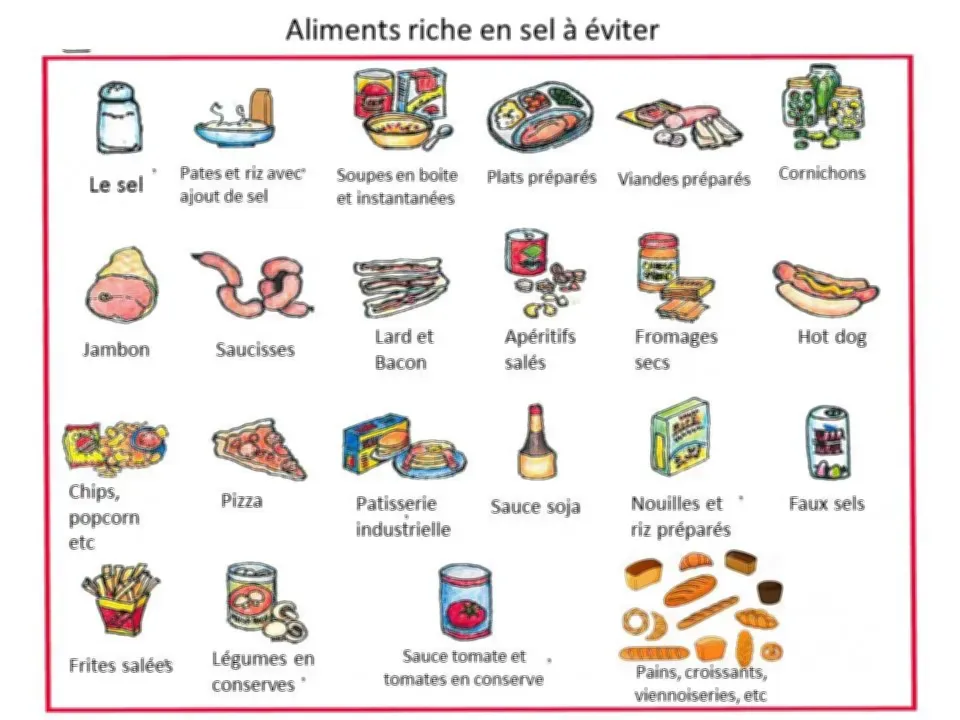

D’où vient le sodium que nous consommons chaque jour ? Essentiellement du sel et des aliments salés. Le sodium étant un composant majeur du sel de table (chlorure de sodium), toute source de sel est une source de sodium. Voici les principales sources de sodium dans notre alimentation quotidienne :

Le sel de table et de cuisine – C’est l’aliment le plus riche en sodium. Le sel ajouté lors de la cuisson ou à table contribue de manière significative à nos apports en sodium.

Les aliments transformés, fumés ou salés – Tout ce qui est salaisons, charcuteries, fromages, conserves, plats préparés, sauces industrielles… contient généralement beaucoup de sel ajouté pour la conservation ou le goût. Par exemple, les cubes de bouillon, la sauce soja, la moutarde, le ketchup et autres condiments sont souvent très salés.

Les encas salés et produits industriels – Les biscuits apéritifs, chips, crackers, etc., renferment du sodium en quantité élevée (utilisé comme exhausteur de goût et conservateur). De même, certains potages déshydratés ou nouilles instantanées contiennent du sel en grande proportion.

Le pain et certaines viennoiseries – Cela peut surprendre, mais le pain courant est une source notable de sel (ajouté dans la pâte). Ainsi, en consommant beaucoup de pain ou de produits boulangers, on augmente son apport en sodium sans le réaliser.

Certaines eaux minérales et boissons – Les eaux minérales gazeuses peuvent contenir du sodium naturellement (par exemple Vichy, St-Yorre ont une teneur en sodium élevée). De même, certains sodas ou boissons industrielles intègrent du sodium (comme conservateur ou arôme).

En résumé, la majorité du sodium que l’on ingère provient des produits préparés ou transformés plutôt que de la salière. On estime que 75 à 80 % du sel que l’on consomme chaque jour est caché dans les aliments du commerce . C’est pourquoi il est recommandé de cuisiner soi-même autant que possible, d’opter pour des produits à teneur réduite en sel et de bien lire les étiquettes nutritionnelles pour repérer la quantité de sodium. Réduire sa consommation de sodium ne signifie pas supprimer le sodium (ce qui serait néfaste), mais éviter les excès inutiles. En adoptant quelques réflexes – par exemple, remplacer des encas salés par des alternatives pauvres en sel, ou rincer les légumes en conserve pour enlever l’excès de sodium – on peut facilement rester dans une fourchette d’apport raisonnable.

Sodium et apprentissage scientifique

Le sodium n’est pas qu’une affaire de nutrition et de santé : c’est aussi un sujet passionnant pour comprendre la chimie et susciter la curiosité scientifique. Qui ne se souvient pas, par exemple, d’une expérience de chimie au lycée où l’on plonge un petit morceau de sodium métallique dans l’eau ? Le sodium s’illumine d’une flamme jaune caractéristique et file à la surface de l’eau en bouillonnant, démontrant de façon spectaculaire la réactivité des éléments alcalins. Ce genre d’expérience marquante montre à quel point un élément aussi commun que le sodium peut réserver des réactions surprenantes, et sert souvent de point de départ pour expliquer des concepts scientifiques fondamentaux (réactions chimiques, liaisons ioniques, etc.). Apprendre la chimie du sodium – comprendre pourquoi NaCl (le sel) se dissout dans l’eau, comment le sodium conduit l’électricité dans nos nerfs, ou pourquoi le sodium métallique réagit si violemment – peut être une excellente porte d’entrée vers les sciences, car il relie l’abstrait (tableau périodique, atomes) au concret (notre alimentation, nos muscles, des expériences visuelles).

Si ces sujets attisent votre curiosité, sachez qu’il existe des moyens ludiques et collaboratifs pour approfondir vos connaissances. Par exemple, la plateforme Swakky offre la possibilité d’échanger des compétences entre particuliers : vous pourriez y trouver quelqu’un qui vous aide à apprendre la chimie (comme les bases sur le sodium et les autres éléments) pendant qu’en échange vous lui apprenez une autre compétence dans votre domaine d’expertise. Ce système d’apprentissage collaboratif permet de vulgariser la science de manière personnalisée et interactive. Imaginons que vous souhaitiez en savoir plus sur les réactions du sodium ou sur la biologie du sodium dans le corps : via Swakky, vous pourriez entrer en contact avec un étudiant en chimie ou un passionné de sciences prêt à partager son savoir, tout en lui offrant de l’aide dans une matière que vous maîtrisez (par exemple, une langue étrangère, la musique, la programmation…). Ce troc de connaissances encouragé par Swakky rend l’apprentissage scientifique plus accessible et stimulant. En somme, étudier un thème comme le sodium peut non seulement vous éclairer sur un enjeu de santé (mieux gérer sa consommation de sel), mais aussi vous donner le goût des sciences, surtout lorsqu’on apprend à deux et de façon pratique.

FAQ sur le sodium

Pourquoi le sodium est-il important ?

Le sodium est important car c’est un minéral essentiel au fonctionnement du corps. Il participe à des fonctions vitales : transmission des signaux dans les nerfs, contraction des muscles (y compris le cœur) et hydratation correcte de l’organisme. Sans sodium, nos cellules ne pourraient pas communiquer ni maintenir l’équilibre des fluides, ce qui compromettrait gravement la santé. En bref, le sodium permet le bon fonctionnement nerveux et musculaire, ainsi que le maintien de la pression sanguine et de l’équilibre hydrique .

Sodium et hypertension : quel lien ?

Le lien entre sodium et hypertension artérielle est bien établi. Un apport excessif de sodium (notamment via le sel alimentaire) peut entraîner une augmentation de la pression artérielle . En effet, trop de sodium dans le sang oblige l’organisme à retenir plus d’eau pour diluer cet excès, augmentant le volume sanguin. Cette augmentation de volume se traduit par une pression plus forte sur les vaisseaux sanguins – c’est l’hypertension. À long terme, l’hypertension fatigue le cœur et endommage les artères, ce qui accroît le risque d’accidents cardiovasculaires (infarctus, AVC). C’est pourquoi il est conseillé de modérer sa consommation de sodium (sel) pour prévenir ou contrôler l’hypertension. À l’inverse, chez certaines personnes hypertendues, réduire la consommation de sel peut aider à faire baisser la tension. Bien sûr, d’autres facteurs (comme le surpoids, le manque d’exercice, la génétique) entrent en jeu dans l’hypertension, mais le sodium est un facteur sur lequel on peut agir facilement en adoptant de meilleures habitudes alimentaires.

Quelle différence entre sodium et sel ?

Il faut distinguer le sodium et le sel, même s’ils sont intimement liés. Le sodium est un élément chimique (un atome) et un minéral. Le sel de table, quant à lui, est un composé chimique appelé chlorure de sodium dont la formule est NaCl. Autrement dit, le sel est formé d’atomes de sodium et de chlore liés ensemble en cristaux. En poids, le sel contient environ 40 % de sodium et 60 % de chlore. Ainsi, 1 g de sel apporte environ 0,4 g de sodium à l’organisme. Lorsque l’on parle de réduire sa consommation de sel pour la santé, cela vise en réalité à réduire l’apport en sodium qui en découle. Pour résumer : le sodium est un constituant du sel (et de bien d’autres composés), tandis que le sel (chlorure de sodium) est notre source alimentaire principale de sodium. Le sodium peut aussi se trouver dans d’autres ingrédients (additifs alimentaires contenant du sodium, bicarbonate de soude, etc.), mais le sel de table représente la majorité des apports en sodium dans la diète courante.

Conclusion

En conclusion, le sodium (Na) est un élément à double face : à la fois pilier indispensable de nos fonctions vitales et nutriment à consommer avec modération pour préserver sa santé. Nous avons vu que le sodium, par son rôle dans les nerfs, les muscles et l’équilibre hydrique, est un acteur essentiel du bon fonctionnement du corps humain. Sans lui, pas d’influx nerveux efficace ni de muscles performants. Cependant, l’abondance du sodium dans notre alimentation moderne (notamment via le sel caché dans les produits industriels) nous expose facilement à des apports excessifs, pouvant mener à l’hypertension et à d’autres problèmes cardiovasculaires. Il est donc crucial de trouver un équilibre : couvrir ses besoins en sodium (ce qui est généralement assuré par une alimentation variée) sans tomber dans l’excès de sel. Des gestes simples, comme goûter avant de resaler, privilégier les aliments bruts et cuisiner soi-même, peuvent aider à maintenir cet équilibre sodium idéal.

Au-delà de l’aspect nutritionnel, s’intéresser au sodium nous rappelle à quel point la science est présente dans notre quotidien : de la salière de la cuisine aux réactions flamboyantes en cours de chimie, le sodium nous enseigne des notions de chimie, de biologie et de santé. Continuer à apprendre sur de tels sujets est non seulement enrichissant pour notre culture générale, mais aussi bénéfique pour adopter de meilleures habitudes de vie. Que ce soit en lisant, en expérimentant ou en échangeant avec d’autres, la connaissance du sodium et de son rôle peut nous aider à faire des choix éclairés (comme mieux gérer notre consommation de sel) et à satisfaire notre curiosité intellectuelle.

Enfin, n’oublions pas que l’apprentissage est un voyage qui gagne à être partagé. Des initiatives comme www.Swakky.com offrent justement un espace pour cet échange de savoirs : vous pouvez y apprendre auprès d’autrui (par exemple, comprendre la chimie du sodium ou les principes d’une alimentation saine) tout en enseignant en retour ce que vous maîtrisez. Cette approche collaborative reflète bien l’esprit d’équilibre et de partage – un peu comme l’équilibre sodium/potassium dans nos cellules, ou l’équilibre à trouver dans notre assiette. En équilibrant nos apports en sodium pour notre santé et en équilibrant nos échanges de connaissances pour notre esprit, nous avançons vers une vie plus saine, plus savante et plus solidaire. Bonne exploration des sciences et prenez soin de votre équilibre en sodium !

À propos de l'auteur

Thomas Grosjean

Experte en économie collaborative et fondatrice de plusieurs communautés d'échange

Prêt à échanger vos compétences ?

Rejoignez des milliers d'utilisateurs qui apprennent et partagent sur SWAKKY